Folkert

Potrykus

1900–1917

Die ersten 30 Jahre seines Lebens sowie von 1938 bis 1950 lebte Folkert Potrykus auf Geesthelle. 1857 hatte der Werftbesitzer R. C. Rickmers am Rande seines Werftgeländes diese Reihenhäuser errichten lassen. Hier bewohnte die Familie Potrykus eine 33 qm große Wohnung.

Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs besuchte Folkert Potrykus die Deichschule in Lehe. Im Jahr 1915 begann er eine Lehre als Dreher auf der Tecklenborg-Werft und bekam Kontakt zu Vertreter*innen der sozialistischen Jugendbewegung in Bremen.

„Die Seeblockade Deutschlands wirkte sich furchtbar aus. Im Jahre 1916/17 gab es fast nur Steckrüben zu essen“. In den Unterweserorten kam es zu Hungerdemonstrationen. Vor diesem Hintergrund beteiligte sich Folkert Potrykus im Januar 1917 an seiner ersten Widerstandsaktion: Er verteilte Flugblätter für den Frieden. Dafür erhielt Potrykus seine erste politische Haftstrafe.

Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs besuchte Folkert Potrykus die Deichschule in Lehe. Im Jahr 1915 begann er eine Lehre als Dreher auf der Tecklenborg-Werft und bekam Kontakt zu Vertreter*innen der sozialistischen Jugendbewegung in Bremen.

„Die Seeblockade Deutschlands wirkte sich furchtbar aus. Im Jahre 1916/17 gab es fast nur Steckrüben zu essen“. In den Unterweserorten kam es zu Hungerdemonstrationen. Vor diesem Hintergrund beteiligte sich Folkert Potrykus im Januar 1917 an seiner ersten Widerstandsaktion: Er verteilte Flugblätter für den Frieden. Dafür erhielt Potrykus seine erste politische Haftstrafe.

Familie Potrykus, ca. 1915

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

August und Eltje Potrykus, ca. 1900

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Folkert Potrykus kam am 25. August 1900 als erstes von fünf Kindern des Ehepaares Eltje Margaretha und August Peter Potrykus (früher Bisewski) zur Welt. Der Vater war Schiffbauhelfer auf der Rickmers-Werft. Seine Mutter besserte als Reinigungskraft die knappe Haushaltskasse auf. Potrykus wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Seine Eltern waren in der sozialistischen Arbeiterbewegung aktiv.

1918–1932

Mit der absehbaren Niederlage im Ersten Weltkrieg übernahmen in der Novemberrevolution 1918 in Bremen und den Unterweserorten Arbeiter- und Soldatenräte die politische Macht. Im Bremen wurde im Januar 1919 eine Räterepublik ausgerufen, gegen die die sozialdemokratische Reichsregierung mit Waffengewalt vorging. Folkert Potrykus gehörte zu den Verteidiger*innen der Bremer Räterepublik. Am 4. Februar 1919 war die Räterepublik jedoch vorbei.

Potrykus hatte in der Kommunistischen Partei (KPD) seine politische Heimat gefunden. Auf der Tecklenborg-Werft wurde er im Frühjahr 1919 in den Betriebsrat gewählt. Politisches Engagement führte Potrykus zur kommunistischen „Arbeiter-Zeitung“. Seit 1925 arbeitete er als Expedient (Bote) und seit 1930 als Redakteur. Die Zeitung attackierte die Nationalsozialisten ebenso wie Regierungsparteien und wurde mehrere Male verboten. Folkert Potrykus wurde 1932 vom Reichsgericht in Leipzig der „Vorbereitung zum Hochverrat“ angeklagt und verhaftet. Die Haft wurde ihm jedoch erlassen.

Potrykus hatte in der Kommunistischen Partei (KPD) seine politische Heimat gefunden. Auf der Tecklenborg-Werft wurde er im Frühjahr 1919 in den Betriebsrat gewählt. Politisches Engagement führte Potrykus zur kommunistischen „Arbeiter-Zeitung“. Seit 1925 arbeitete er als Expedient (Bote) und seit 1930 als Redakteur. Die Zeitung attackierte die Nationalsozialisten ebenso wie Regierungsparteien und wurde mehrere Male verboten. Folkert Potrykus wurde 1932 vom Reichsgericht in Leipzig der „Vorbereitung zum Hochverrat“ angeklagt und verhaftet. Die Haft wurde ihm jedoch erlassen.

„Rotes Haus“ in Bremen, Redaktion der „Arbeiter-Zeitung“ 1925-1933, Buntentorsteinweg 95, ca. 1930

Foto aus dem WebPortal „Spurensuche Bremen“

Foto aus dem WebPortal „Spurensuche Bremen“

Solidaritätspostkarte, 1932

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

1933–1945

Mit der Ernennung Adolf Hitlers als Reichskanzler und dem Brand des Reichstags begann im Februar 1933 die Verfolgung bekannter Funktionär*innen der KPD. Folkert Potrykus gelang es über mehrere Monate, sich bei Parteifreunden in Bremerhaven und Wesermünde zu verstecken, obwohl befreundete KPD-Genoss*innen wie auch seine Verlobte Alma Meinke verhaftet und gefoltert wurden, um seinen Aufenthaltsort zu verraten.

Gemeinsam mit zwei Genossen gab Potrykus anschließend die antifaschistische „Kleine Arbeiter-Zeitung“ heraus. Drei Ausgaben wurden von August bis Oktober 1933 in kleiner Auflage gedruckt. Und nur wenige Exemplare konnten verteilt werden. Doch mit den genauen Schilderungen von Folterungen sowie der namentlichen Nennung von Opfern wie Tätern ging die Zeitung über einfache antifaschistische Parolen hinaus.

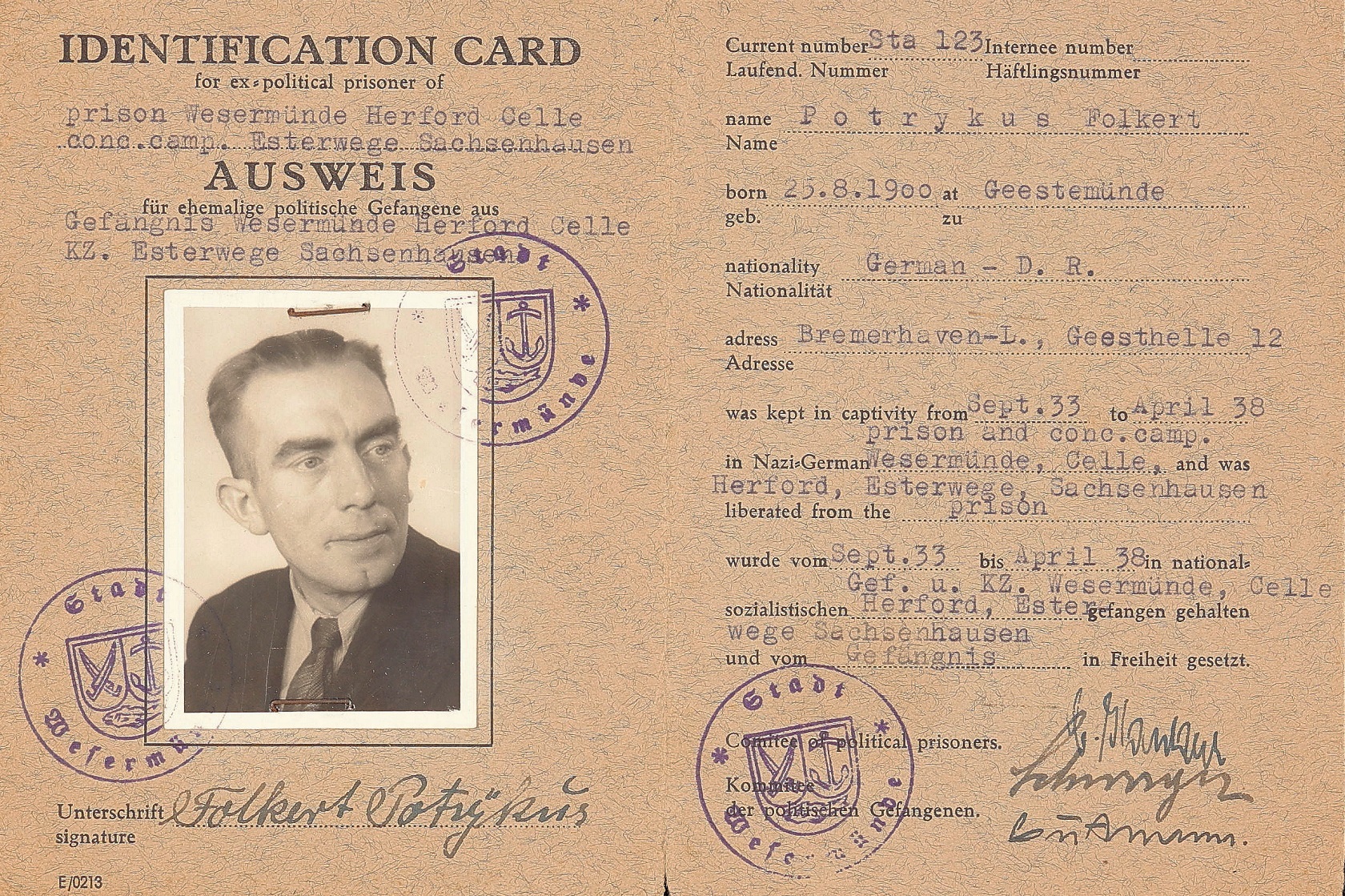

Am 9. Oktober 1933 wurde Folkert Potrykus von der Gestapo verhaftet. Es folgten schwere Misshandlungen auf dem „Gespensterschiff“, einem ehemaligen Minensuchboot im Alten Hafen. Danach kam Potrykus im Gerichtsgefängnis in der Nordstraße 10 in Einzelhaft. Im Juli 1934 wurde er vor das Oberlandesgericht Hamm gestellt. Potrykus erhielt eine Zuchthausstrafe von zwei Jahren, wobei ihm die Untersuchungshaft von neun Monaten angerechnet wurde. Die Haftzeit verbrachte er in den Zuchthäusern Celle und Herford.

Nach dem Ende der Haftzeit im Oktober 1935 kam Folkert Potrykus jedoch nicht frei. Auf Grund eines Befehls vom Juli 1935, wonach alle „KPD-Funktionäre“, die aus der Strafhaft entlassen wurden, in Schutzhaft zu nehmen waren, wurde er in das Konzentrationslager (KZ) Esterwegen deportiert und nach dessen Schließung im September 1936 in das KZ Sachsenhausen. Der seltene Briefwechsel mit seiner Familie bildete in dieser Zeit eine moralische Stütze. Die Verhältnisse im KZ durfte er dabei unter härtester Strafandrohung nicht schildern.

Am 1. Februar 1938 wurde Folkert Potrykus entlassen. In Wesermünde stand er weiterhin unter der Beobachtung der Gestapo und bis 1945 folgten noch sechs weitere Festnahmen. Eine aktive Widerstandstätigkeit war unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Vielmehr benötigte die Familie Geld und Potrykus arbeitete als Dreher bei der Schiffbau-Gesellschaft Unterweser AG (SUAG), die seit 1938 vornehmlich im U-Bootbau tätig war.

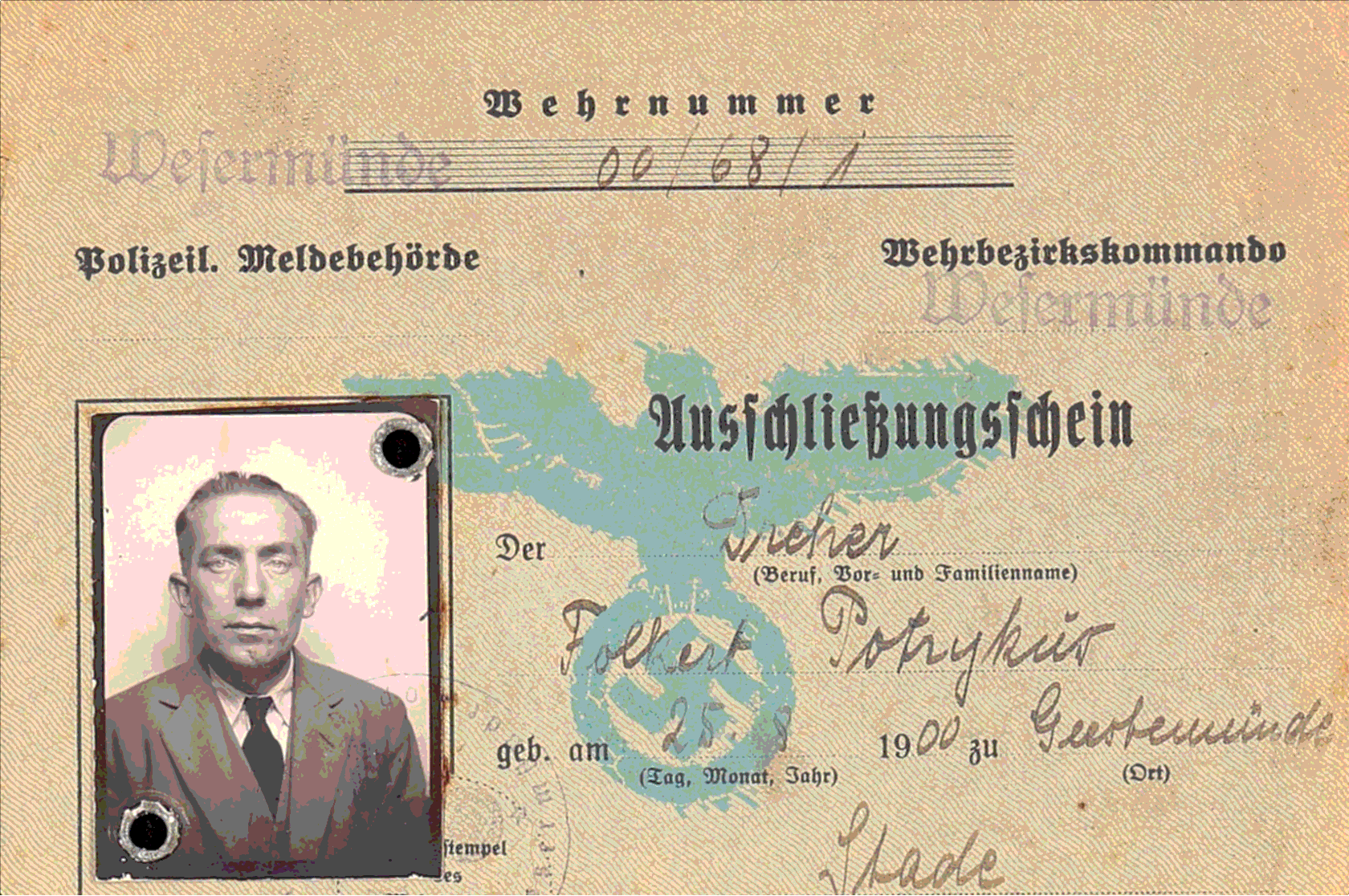

Ausschließungsschein von Folkert Potrykus, 1940

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Ausschließungsschein von Folkert Potrykus, 1940

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Kontrollausweis des Gerichtsgefängnis Lehe, 1933

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

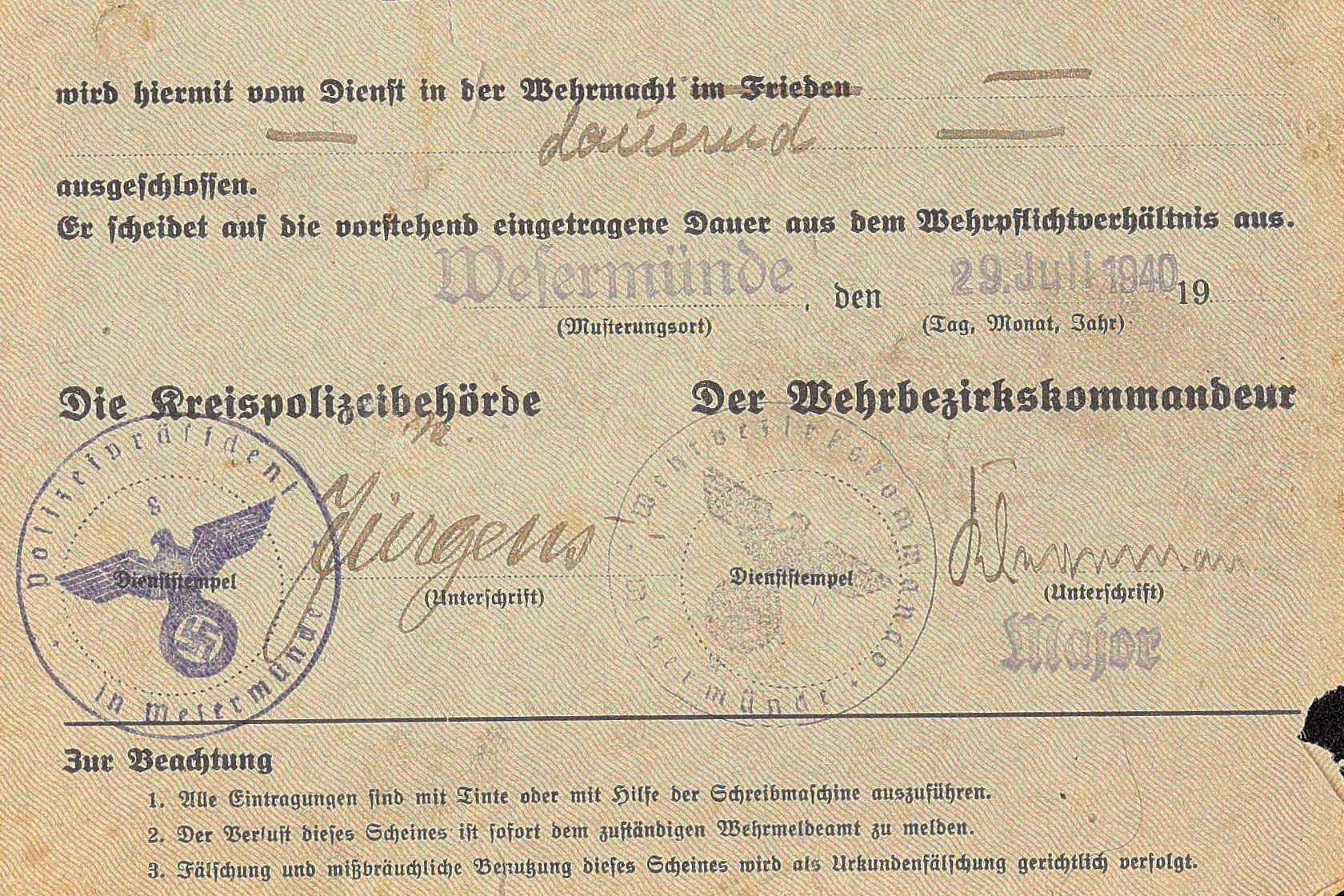

Postkarte von Folkert Potrykus an seinen Vater aus dem KZ Esterwegen, 1935

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Postkarte von Folkert Potrykus' an seine Familie aus dem KZ Esterwegen, 1935

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Postkarte von Folkert Potrykus an seine Mutter aus dem KZ Esterwegen, 1935

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

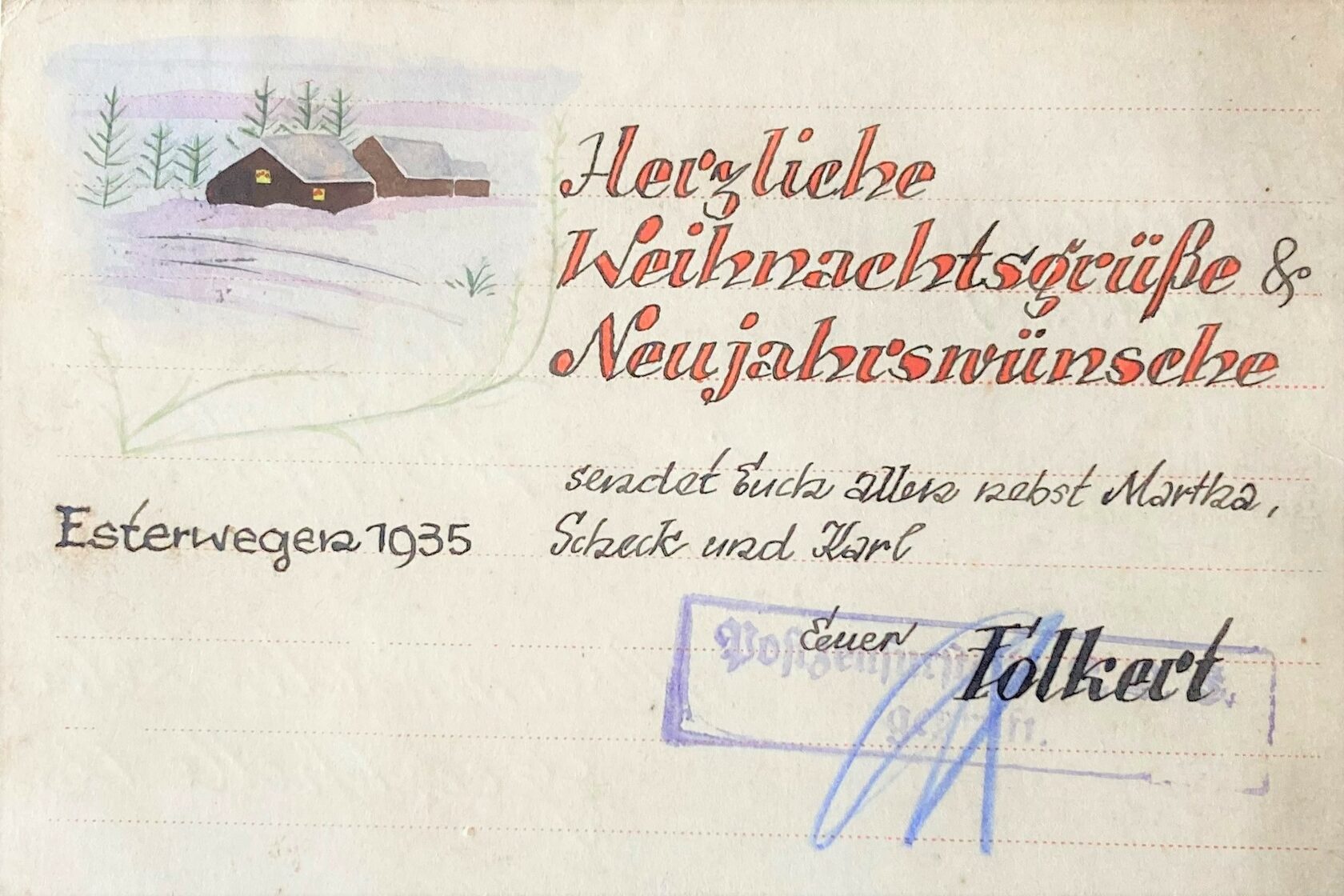

Aufruf zur Bildung von Gewerkschaften, 1945

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

1946–1955

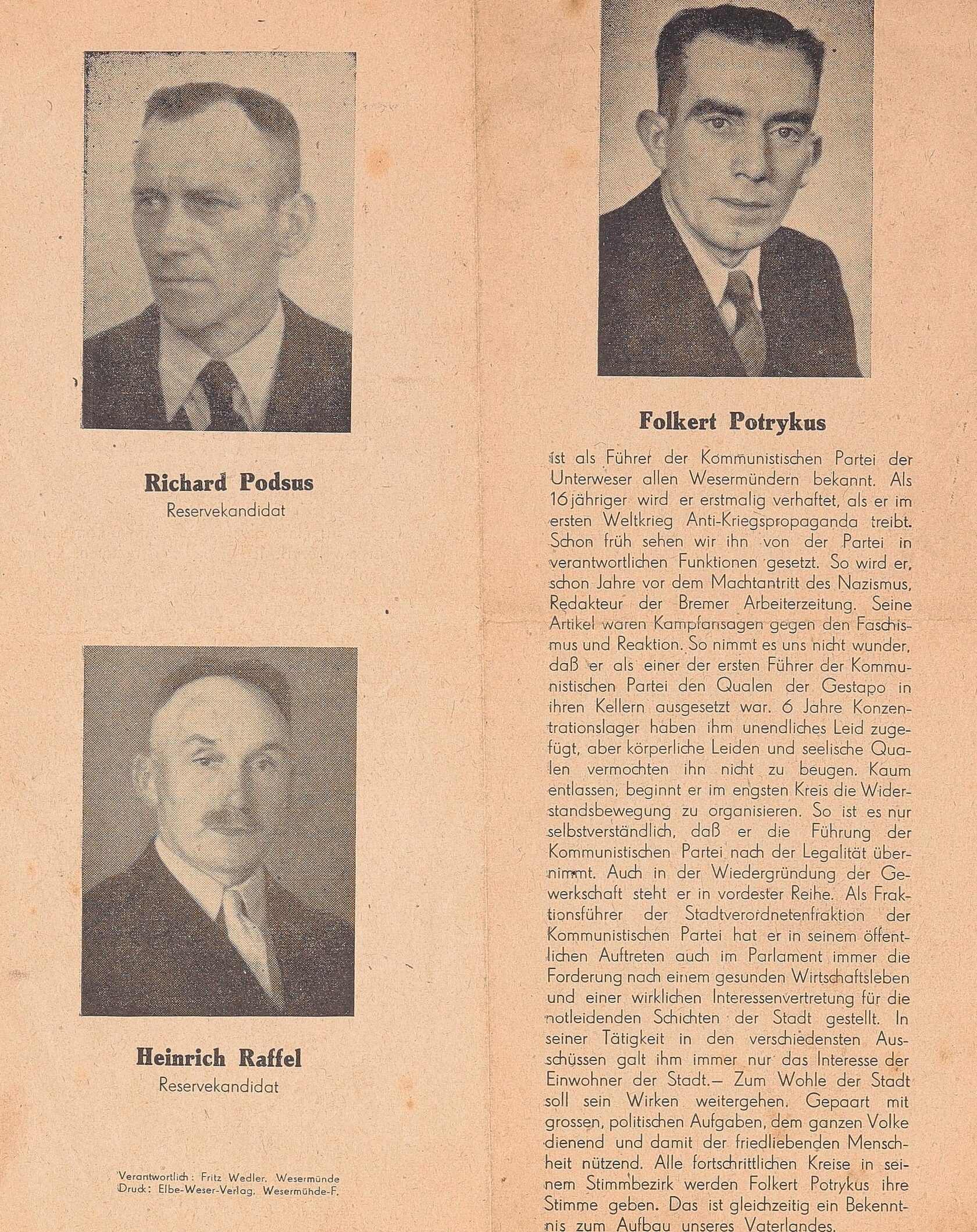

Am 7. Mai 1945 rückten alliierte Truppen kampflos in Wesermünde ein. Hier war die NS-Herrschaft damit beendet. Bereits im Juni wurde Folkert Potrykus Mitglied der „Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus“ in Wesermünde. Er gehörte zu den Unterzeichnern der Gründungsurkunde des Kreisverbandes Bremerhaven Wesermünde des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Als faschistisch unbelastetes und politisch erfahrenes KPD-Mitglied berief ihn die amerikanische Militärregierung im März 1946 in den ersten vorläufigen Stadtrat.

Für die KPD brachten die ersten demokratischen Wahlen in Wesermünde im Oktober 1946 eine Enttäuschung und für Folkert Potrykus das Ende seines Amtes als Stadtrat. Die SPD gewann mit 50,5 % der Stimmen die absolute Mehrheit in der Stadtvertretung, während die KPD 11,3 % der Stimmen erhielt. Als Stadtverordneter blieb Folkert Potrykus jedoch in der Lokalpolitik tätig. Er setzte sich unter anderem für eine gerechte Verteilung des Wohnraums ein und forderte den sozialen Wohnungsbau.

Für die KPD brachten die ersten demokratischen Wahlen in Wesermünde im Oktober 1946 eine Enttäuschung und für Folkert Potrykus das Ende seines Amtes als Stadtrat. Die SPD gewann mit 50,5 % der Stimmen die absolute Mehrheit in der Stadtvertretung, während die KPD 11,3 % der Stimmen erhielt. Als Stadtverordneter blieb Folkert Potrykus jedoch in der Lokalpolitik tätig. Er setzte sich unter anderem für eine gerechte Verteilung des Wohnraums ein und forderte den sozialen Wohnungsbau.

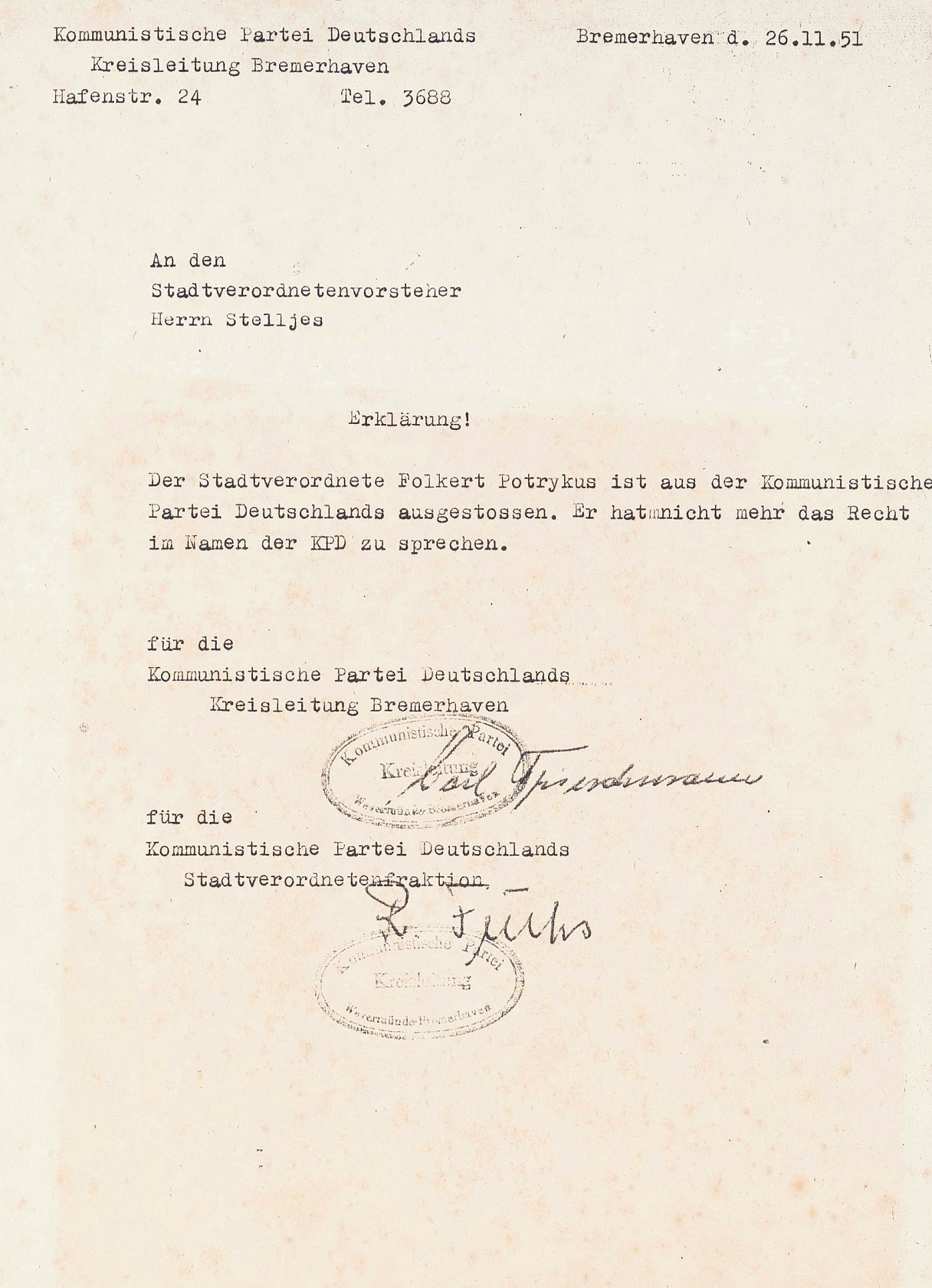

Bei der Bremerhavener Kommunalwahl im Oktober 1951 kam die KPD nur auf 5,8 % der Stimmen. Der Stimmenverlust lag im Bundestrend, da die Bundesregierung die KPD als „verfassungswidrige“ Organisation einstufte. Die KPD schadete sich allerdings auch selbst, indem sie charismatische Politiker*innen ausschloss, die nicht mit der Generallinie der Partei übereinstimmten. Im November 1951 wurde Folkert Potrykus Opfer einer dieser Parteisäuberungen. Potrykus selbst antwortete auf die Bedeutung eines Parteiausschlusses für einen Kommunisten einmal: „Das ist ungefähr so, wenn ein Christ erfährt, es gibt keinen lieben Gott mehr“. Sein Stadtverordnetenmandat gab Potrykus 1951 nicht zurück. Vielmehr setzte er sich weiterhin für soziale Themen ein. Dennoch reichte es bei den nächsten Wahlen im Oktober 1955 nicht zu einem Wiedereinzug ins Stadtparlament.

Flugblatt der KPD zur Wahl der Stadtverordneten in Wesermünde, 1946

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Ausweis für ehemalige KZ-Gefangene, 1945

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Brief der KPD zum Ausstoß von Folkert Potrykus, 1951

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

1956–1971

Ohne politisches Mandat waren die formalen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Mitgestaltung für Folkert Potrykus seit Ende 1955 begrenzt. Als engagierter Leserbriefschreiber fand er in der Nordsee-Zeitung ein neues Forum der Meinungsäußerung. Hier erschien sein erster Leserbrief im November 1956. Bis September 1970 äußerte er sich in mehr als 50 Briefen zu einem breit gefächerten Themenspektrum von der Gründung des Bundeslandes Bremen bis zum Tierschutz. Seit 1963 lebte Potrykus mit seiner Familie Am Oberhamm im Ortsteil Geestemünde-Süd, einem der Stadtbezirke, in dem die Kommunisten einst stark gewesen waren. Hier starb Folkert Potrykus mit fast 71 Jahren am 8. März 1971.

In September 1988 wurde beim DGB-Antikriegstag in Bremerhaven vorgeschlagen, eine Straße oder einen Platz nach Folkert Potrykus zu benennen. Der Vorschlag stieß auf Unterstützung in der Stadtverordnetenversammlung. 1991 wurde beschlossen, eine neue Straße am neuen Arbeitsamt nach ihm zu benennen. Die Folkert-Potrykus-Straße befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Rickmers-Werft und der Arbeiterhäuser auf Geesthelle, dort, wo Potrykus aufgewachsen ist.

In September 1988 wurde beim DGB-Antikriegstag in Bremerhaven vorgeschlagen, eine Straße oder einen Platz nach Folkert Potrykus zu benennen. Der Vorschlag stieß auf Unterstützung in der Stadtverordnetenversammlung. 1991 wurde beschlossen, eine neue Straße am neuen Arbeitsamt nach ihm zu benennen. Die Folkert-Potrykus-Straße befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Rickmers-Werft und der Arbeiterhäuser auf Geesthelle, dort, wo Potrykus aufgewachsen ist.

Folkert Potrykus, ca. 1970

Leihgabe Dr. Manfred Ernst

Leihgabe Dr. Manfred Ernst